Leadership: Hochsensibilität als Stärke

Gut eine von vier Personen wird als hochsensibel eingeordnet. Die Forschung zur Hochsensibilität ist noch relativ jung, aber viele Erkenntnisse sind bereits im Mainstream angekommen, wie auch an der Bandbreite populärwissenschaftlicher Publikationen und zahlreicher Ratgeber zu erkennen ist.

Hochsensibilität oder – in Fachtermini – eine erhöhte sensorische Verarbeitungssensitivität beschreibt eine neurobiologische Besonderheit in jenem Sinne, dass das Individuum überdurchschnittlich viele Reize wahr- und aufnehmen sowie verarbeiten kann. Vorstellen kann man sich einen gröberen Filter im Gehirn, der mehr Eindrücke zulässt als ein solcher mit feineren Poren. Aus diesem Grund wird die Zuschreibung der Feinfühligkeit gerne verwendet. Die Entdeckerin Elaine Aron und ihr Mann forschen bereits seit etwa zwei Jahrzehnten an der Thematik.

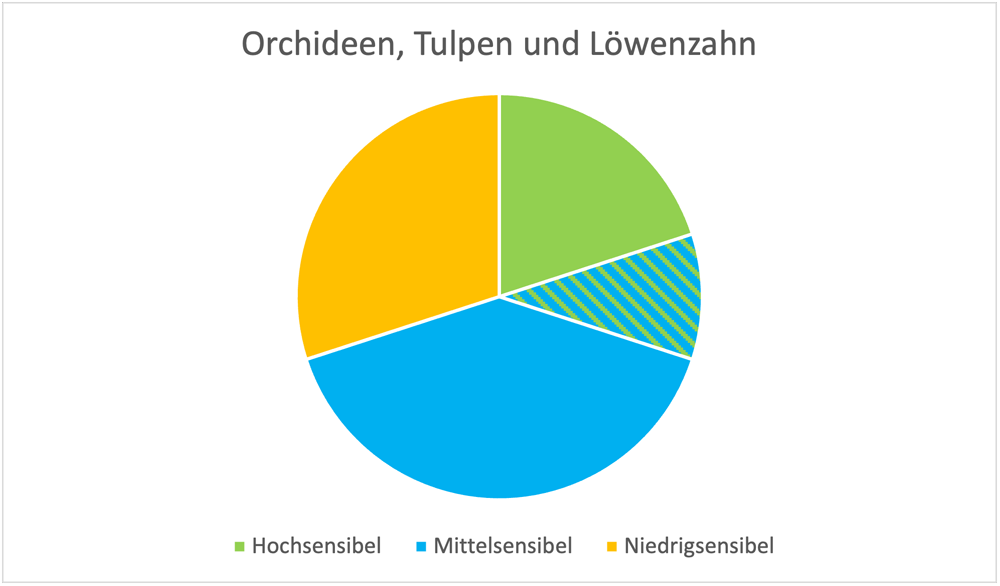

Von Orchideen und Löwenzahn

Besonders populär geworden sind die blumigen Metaphern der Hochsensibilitätsforschung: Menschen mit gesteigerter Reizverarbeitung werden als Orchideen bezeichnet – sie blühen unter günstigen Bedingungen auf, allen voran eben in diesen; Löwenzahn-Individuen sind resilienter und blühen in vielen, auch widrigeren Umgebungen; und Tulpen sind jene Individuen, die Charakteristika beider Pflanzenarten tragen: sie bewegen sich also auf dem Spektrum zwischen höherer und niedriger Sensibilität.

Da diese Beschreibungen nur Vereinfachungen darstellen können, sieht die Realität oft wie ein Mosaik aus: Während die eine hochsensible Person empfindlich auf Gerüche und visuelle Eindrücke reagiert, ist eine andere Person mit feinen Sinnen für diese Sinneseindrücke weniger empfänglich, dafür aber für Lärm, beispielsweise in größeren Gruppen. In anderen Worten: Kein hochsensibler Mensch muss dem anderen gleichen.

Segen und Fluch zugleich

Ob die neurobiologische Eigenschaft der Person mehr Vor- oder Nachteile bietet, hängt stark von dem menschlichen und natürlichen Umfeld ab. Die ewige Diskussion nature versus nurture (zu Deutsch in etwa: Natur versus Kultur) ist nicht mit einer Antwort aufzulösen. Wie so oft, liegt die Wahrheit dazwischen. Sowohl der genetische Grundbau als auch die Umwelt, mit der eine Person reagiert, sind entscheidend für die Entfaltung der Persönlichkeit. Auf dem Fundament der Gene prägt die Sozialisation und die Umgebung die weitere Ausgestaltung.

Aufgrund der gesteigerten Wahrnehmung und Verarbeitung von inneren und äußeren Sinneseindrücken ist die Meidung von Stresssituationen in hoher Frequenz oft ein günstiges Mittel der Wahl. Auch daher gilt: Eine stressärmere Arbeitsatmosphäre tut vor allem, aber nicht nur hochsensiblen Individuen gut. In der Umsetzung am Arbeitsort in Präsenz kann dies bedeuten, dass nicht nur Orte für gemeinsames Arbeiten geschaffen werden, sondern auch Orte des Rückzugs für produktives Arbeiten.

Studien, wie jene von Zhang et al., lassen indes vermuten, dass die Grundlagen für den späteren Umgang mit den Widrigkeiten im Leben bereits im Kindesalter gelegt werden. Future Leaders können, wenn man so will, bereits in jungen Jahren zu solchen werden. Wenn besonders empathische Menschen ein Team bereits früh einschätzen können, kann dies einen positiven Einfluss auf Gruppendynamiken haben.

Nico Amiri | Assistenz der Geschäftsführung und Textredakteur | LinkedIn | Copyright: Unboxing Healthcare

Empathie ist kein Fremdwort

Dennoch besteht in der Arbeitswelt die Frage „Sind hochsensible Führungskräfte nicht zu zart für die (teils) harsche Arbeitswelt?“ leider weiterhin. Oft wird mit der Metapher eines „dicken Fells“ der Wunsch nach CxOs mit hoher Belastbarkeit ausgedrückt. Dass feinfühlige Menschen in Führungspositionen (zu) introvertiert oder (zu) wenig resilient seien, ist ein sich hartnäckig haltender Trugschluss. Ein Future Leader kann hochsensibel und zugleich zurückhaltender sein – muss es aber nicht; eine (vermeintliche) Introversion kann bedeuten, dass sich diese Person lediglich lieber zuerst einmal ein Bild der Lage und der Stimmung unter den Mitarbeitenden macht.

Mittlerweile zeigt sich auch, dass ein enger Draht zwischen verschiedenen Ebenen in einem Unternehmen sich positiv auf Unternehmen auswirken kann, sowohl auf das interne Arbeitsklima als auch auf das sogenannte Employer Branding, also die Wirkung des Unternehmens nach außen hin. Wertschätzung zu zeigen und die individuellen Bedürfnisse der Angestellten im Blick zu haben, kann man argumentieren, möge Menschen leichter fallen, deren Hochsensibilität oft auch bedeutet, „die Stimmung im Raum lesen“ zu können.

Für alle Führungskräfte in der Arbeitswelt von heute und morgen sollte Empathie kein Fremdwort sein. Und hochsensiblen (Future) Leaders ist diese Gabe von der Wiege an teils mit auf den Weg gegeben worden. In einer positiven Umgebung können sie aufblühen.

Zum Selbsttest von Elaine Aron (auf Englisch) geht es hier entlang: https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/

Weiterführende Literatur:

- BARMER (2021). Hochsensibilität: Was ist das? Abgerufen von: LINK

- Belsky, J., & Pluess, M. (2022). Susceptibility to Family and Child-Care Effects on Development: A Novel Influence-Statistics Approach. Development and Psychopathology, 1-19. Abgerufen von: LINK

- Lange, H. M., & Lux, V. (2021). Hochsensibilität: Einblicke in die Forschung der Arbeitseinheit Genetic Psychology an der Ruhr-Universität Bochum. Abgerufen von: LINK

- Wilding, M. (2020). Why Highly Sensitive People Make The Best Leaders, According To A Psychologist. Abgerufen von: LINK